【プロフィール】

バトゥミ国立植物園園長

―― バトゥミ国立植物園について教えていただけませんか?

イラクリさん:バトゥミ国立植物園はバトゥミ中心部から9kmの場所に位置し、112ヘクタールの敷地を有しています。1912年11月3日に正式に開園しました。園内には9つの植物地理学的な区画と3つの公園があり、およそ1,800種の多種多様な植物・花が植えられており、そのうち90種はコーカサス地域原産のものです。この植物園は、農業・生物学的知識の普及拠点としても重要で、140か国以上の植物園、大学、研究機関と協定覚書を締結しています。1998年以降、バトゥミ植物園は国際植物園保護機構(BGCI)の加盟園となり、国際協力や科学情報の共有、植物園の共同戦略の構築において重要な役割を果たしています。ガイドツアー、キャンプ、ピクニック、結婚式の実施、観賞用植物の購入など来園者向けに様々なサービスを提供できるよう心がけています。

――バトゥミ国立植物園の中にある日本庭園についておしえてくれませんか?

イラクリさん:日本庭園は、バトゥミ国立植物園の東アジア区画の中にあります。東アジア区画は、バトゥミ植物園の中で最も豊富な植物の種類を擁し、面積も最大の部門です。 その理由は、特に日本の湿潤な亜熱帯気候がバトゥミの気候と非常によく似ていることにあります。

1913年、Batumi Agricultural Community(バトゥミ農業コミュニティ)の支援のもとで、日本の著名な2社――“Nursery Company”および“Seitaro Arai”――と協力関係を確立しました。これにより、日本産植物314種の導入することが可能となりました

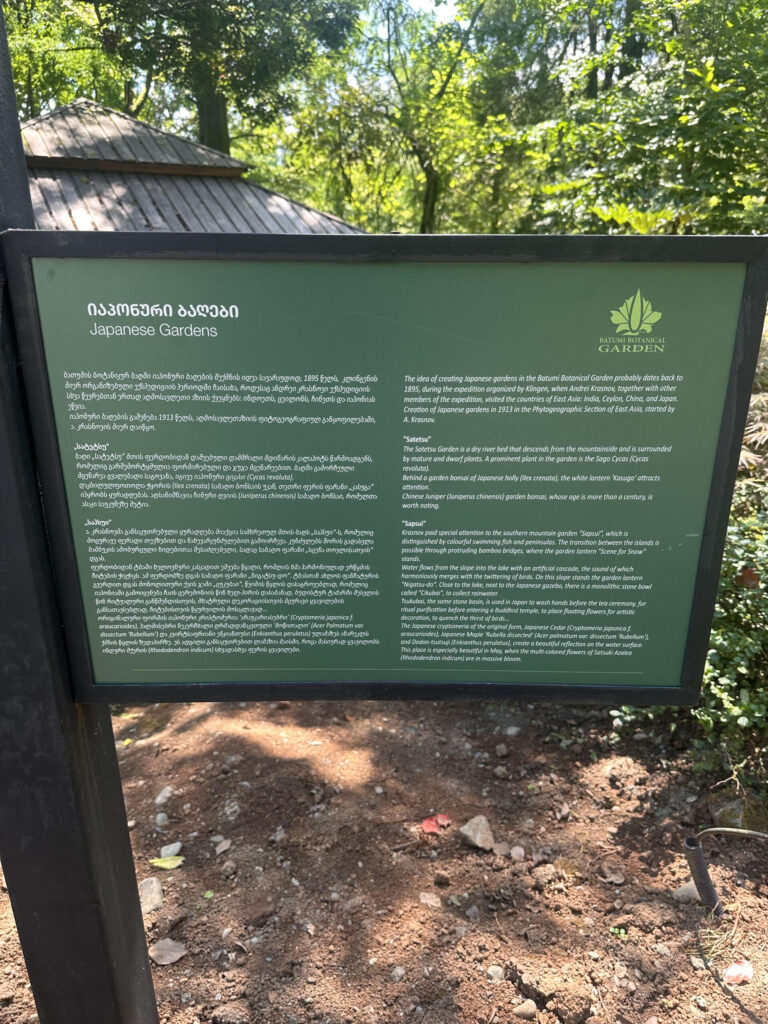

バトゥミ国立植物園に日本庭園を造るという構想はおよそ1895年にさかのぼります。 当時、アンドレイ・クラスノフ氏ら一行がインド、セイロン、中国、日本を含む東アジア諸国を訪問し その後、1913年に東アジア植物地理区画において日本庭園の造成を開始しました。この日本庭園には、「砂鉄(Satetsu)」と呼ばれる空間があります。 山の斜面から下る涸れ川を模した空間で、成木と矮性植物に囲まれています。 また白い灯籠「春日」も装飾されて他、樹齢100年以上の盆栽もあります。また、「サプスイ(Sapsui)」と呼ばれる庭園もあります。 この庭園は、色とりどりの観賞魚が泳ぐ池や半島状の地形が特徴です。 島々の間は竹橋でつながれており、そこには灯籠「雪の景(Scene for Snow)」が設置されています。 傾斜からは人工の滝を通じて水が池に流れ落ちます。 この斜面にも、灯籠「二月堂(Nigatsu-do)」が立っています。他にも、池の近くにある日本式の東屋のそばには、一枚岩の石鉢「チクバイ(Cikubai)」もあります。

―― 今後、日本庭園ではどのようなことを行っていこうと思われていますか?

イラクリさん:もともと全く異なる仕事についていましたが、10年前にバトゥミ国立植物園園長になりました。私はバトゥミ出身で子どものときから、植物園によく散歩に来ることがありましたが、自分が園長になるとはその時は考えていなかったでしょう。

バトゥミ国立植物園にある日本庭園に関して、私はまだ日本に行ったことがありません。ですので、将来日本に行ってみて、自分の目で日本庭園を見たいと思います。そして、日本の職人の方々をバトゥミにお招きして、日本庭園に茶道用の空間などを作っていただければと考えています。